1 – Sullo stesso confine coesistono confini diversi. Lo sappiamo, ma ci colpisce sempre.

Andando in Bosnia, in questo mese di luglio, siamo ingoiati dal mondo sconfinato delle vacanze. Lunghissime file di automobili al confine sloveno/croato – il meta-confine di Schengen! Piazzole di distributori di benzina e di ristoranti piene zeppe dell’accaldato popolo dei cittadini europei agiati o aspiranti o sedicenti tali. In questo caso, la lunga attesa al confine non è dovuta ai controlli ma soltanto all’automatismo della quantità!

Vacanza viene da vacuum, vuoto. E vuoto ci appare l’agitato andirivieni di corpi e mezzi sull’asfalto. Coinvolti come siamo nella massa di persone e macchine che si aggira intorno ai distributori di carburante, l’odore di benzina ci ricorda qualcosa: a causa soprattutto del petrolio, che spinge le nostre automobili verso le affollate stazioni marittime, il cosiddetto Medioriente è un mondo di violenza e di morte – dai paesi ricchi, come gli Emirati, l’Arabia saudita, con le sue guerre e il suo feroce governo, ai paesi distrutti come l’Iraq, la Siria, la Libia… Tutto questo agisce anche in queste file di automobili, come nei gruppi di migranti e profughi che vagano nelle boscaglie o che si mettono nelle grinfie dei passeur.

Noi invece, protetti dal nostro statuto di cittadini dell’Unione Europea, stiamo andando verso un altro modo di esperire il confine: il confine vietato, il confine muro o filo spinato – quello buono, a farfalla per lacerare i corpi, già visto anni fa in Palestina. Lo attraversano, rischiando anche la vita, di notte o alle prime luci dell’alba, in piccoli gruppi sui monti, nei boschi, attraversando fiumi in cui si può annegare e si annega.

I migranti, i profughi mostrano la verità di questo vuoto: il vuoto di tutti noi.

Questa verità più che nella massa dei profughi dei campi o delle lunghe file per i pasti, si coglie soprattutto negli occhi dei singoli. L’abbiamo colta in pieno soprattutto negli occhi di una donna irachena, che chiamerò la farmacista di Baghdad.

È al Borici di Bihac con quattro figlie, dai diciotto agli otto anni. È fuggita da Baghdad da tre anni in seguito all’assassinio del marito e del figlioletto tredicenne per opera dell’ISIS. I militanti di Daesh, subito dopo, le hanno mandato l’ordine scritto di lasciare l’Iraq con le figlie, concedendole solo 72 ore di tempo. Non hanno amici o parenti in Europa. Non sanno dove andare, ma devono andare… devono muoversi, vagare in un mondo ostile o indifferente. Dopo un lungo, terribile viaggio, queste cinque donne tentano la rotta balcanica ma sono catturate in al confine tra Montenegro e Bosnia, picchiate, rinchiuse in prigione insieme ad altri per 36 ore e poi respinte nuovamente in Montenegro finché, dopo cinque tentativi, riescono ad arrivare a Bihac. Domani (9 luglio) tenterà nuovamente il “game” verso la Croazia. Verremo subito a sapere che, questa volta, saranno bloccate prima ancora di varcare il confine. “Almeno si sono risparmiate le sevizie della polizia croata”, pensiamo con tristezza.

Mentre la gente delle vacanze persiste nel suo vuoto, che chiama vita, i migranti ci mostrano invece che è il vuoto. Lo fanno, inconsapevolmente, anche per tutti noi, esercitando un diritto che gli Stati non riconoscono e non possono riconoscere: il diritto di avere una vita degna di essere vissuta. I migranti sono perciò i portatori inconsapevoli di un messaggio di vita in un mondo che si nutre di morte: è il nostro mondo. Il sociologo camerunese Achille Mbembe ha coniato il termine ‘necropolitica’ per nominare questa dinamica storica complessiva.

Diciamo inconsapevoli: ma non tutti, soprattutto quando arrivano in occidente e diventano corpi da lavoro; molti altri potranno diventare consapevoli di una condizione che non riguarda solo loro, ma anche italiani, francesi, europei e trovare in futuro forme di azione comune – questo per ora è solo un orizzonte di speranza – ma necessario. Il filosofo e militante francese Alain Badiou chiama i migranti ‘proletariato migrante’. È forse una definizione ancora troppo prematura, ma proletari sono, nel senso letterale della parola. Sono l’effetto del dominio dell’Occidente sul resto del mondo e quindi portatori di un messaggio che va ben al di là della loro consapevolezza. Abbiamo visto con i nostri occhi nella rotta balcanica come l’incancrenirsi delle situazioni porti a divisioni e contrapposizioni anche violente fra etnie: l’antica lotta fra gli ultimi, oggi ripresa anche a livello di classi operaie occidentali e di strati sociali sempre più vasti di emarginati e poveri.

Questa volta il nostro viaggio non si limita al Cantone Una-Sana, tra Velika Kladuša, Bihac e Kljuc (Velecevo). Andremo anche a Sarajevo e Tuzla.

Velika Kladuša

A Kladuša, dove siamo andati con il dottor Andolina che portava materiale medico, non si vedono quasi più migranti in giro per la cittadina, a differenza dell’estate scorsa.

Anche in confronto al nostro ultimo viaggio (2 maggio ‘19), le strade del centro ci sono parse insolitamente vuote di migranti. Questo vuoto ci ha creato un senso di estraniazione e molta tristezza come di chiusura e di perdita di quella vitalità che prima si respirava nella cittadina di frontiera. I migranti che ci ancora sono, circa 300, 400 – mentre nel campo dentro il capannone Miral di Polje sarebbero circa settecento -, si nascondono nei boschi e nelle case abbandonate (squats) o stanno nelle strade marginali al massimo in piccoli gruppi, come i pochi nordafricani – forse una quindicina – che abbiamo incontrato davanti al ristorante di Latan, ora chiuso per mancanza di fondi. Ci siamo intrattenuti, in particolare, con due di loro, che parlavano un italiano appreso in un lungo soggiorno di lavoro in Italia, rispettivamente di 14 e di 17 anni. Poi, per vari motivi, perso il lavoro, erano rientrati in patria, non riuscendo più a tornare nel paese in cui anche oggi continuano a scorrere la speranze della loro vita.

I rifugiati rimasti fuori si nascondono perché, se presi dalla polizia, vengono trasportati nella discarica di Vucjak, il campo a un decina di chilometri da Bihac, che in poco tempo si è fatto una pessima fama.

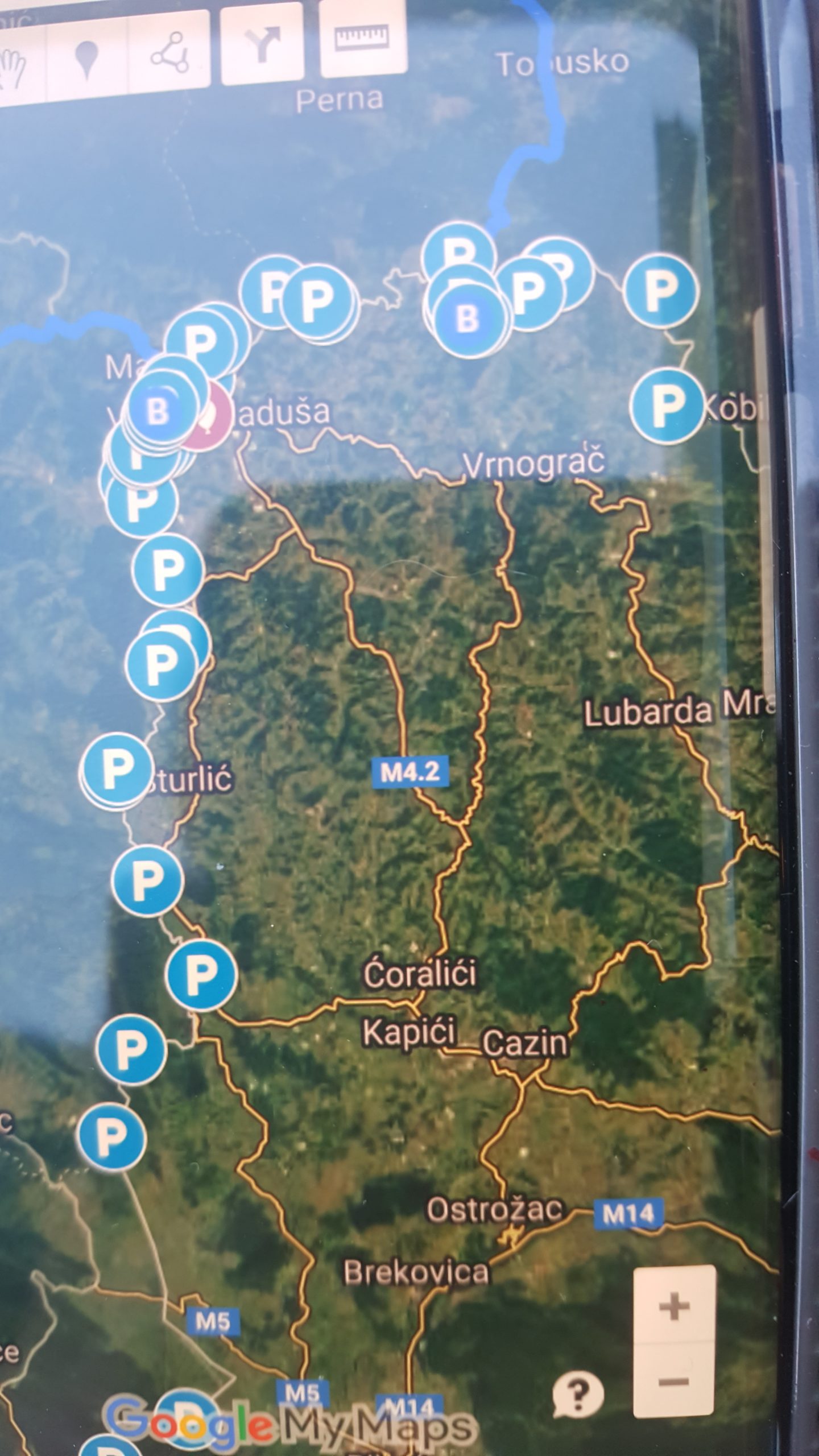

La sera, abbiamo incontrato una giovane attivista di Border Violence Monitoring, équipe che documenta le violenze contro i migranti, in particolare in Montenegro e in Grecia. Grazie alle testimonianze raccolte dai migranti respinti nella zona di Kladusa, ci mostra una mappa dei vari punti in cui avvengono i push back, confermando le sevizie e violenze cui li sottopone la polizia croata. Almeno una cinquantina al giorno sono i migranti rigettati a Kladusa – corpi segnati dalla violenza. La prigionia in un container, senza cibo acqua gabinetto per 36 ore, è seguita dalla “liberazione” attraverso il cosiddetto “tunnel”, un corridoio tra due ali di poliziotti che bastonano il migrante a cui hanno accecato la vista spruzzandogli lo spray al peperoncino. Si susseguono poi tutti gli altri atti di violenza: furto del denaro, rottura dei cellulari, getto delle scarpe, zaini ed effetti personali bruciati.

Recuperiamo varie altre informazioni anche su NNK, onlus ora registrata in Bosnia e a breve anche nel cantone Una Sana, che ha cercato di collaborare e sostenere Latan, il gestore del ristorante che distribuiva circa 400 pasti al giorno ai migranti, ma attualmente chiuso a causa della mancanza di fondi da parte dell’organizzazione olandese che lo finanziava all’ottanta per cento. Pare che anche la scarsa organizzazione e l’inadeguata rendicontazione, abbiano concorso a tale esito. Il risultato, comunque, sono le decine e decine di migranti, soprattutto algerini, che patiscono letteralmente la fame e vivono alla macchia. In seguito a conflitti scoppiati tra etnie nello scorso mese di maggio, le autorità hanno infatti deciso di escluderli (quasi tutti) dal campo Miral per cui si è venuta a creare una condizione di grave emarginazione che riguarda i magrebini. Respinti ai margini di ogni comunità, sopravvivono nella jungle, patendo letteralmente la fame.

NNK continua a fornire vestiario, mentre l’attivista storico di SOS team Kladusa, Adis Pixi, che lavora da solo, presta ancora la prima assistenza infermieristica.

Il giorno dopo, abbiamo incontrato la maestra Zehida Bihorac Odobasic, che da qualche tempo sosteniamo con le donazioni nel suo impegno solitario a Kladuša. Aiuta quattro/cinque gruppi composti di cinque o sei persone ciascuno e altri cinque gruppi nel Miral di Polje. In questi gruppi c’è un continuo ricambio: un giorno sono sei, un altro sono due. Vanno in “game” poi, spesso, dopo dieci giorni ritornano. Anche la polizia di Kladuša si è incattivita, pur senza raggiungere i livelli di Bihac. Zehida ci dice che anche al campo Miral, con gestione IOM (International Organization for Migration ndr.), i ragazzi patiscono la fame. Evidentemente, la cospicua massa di denaro di cui fruisce l’IOM se ne va in sicurezza e stipendi, mentre per le spese di vita viene dato il minimo necessario e forse anche meno.

Zehida ci ha portati a incontrare una famiglia afgana. Davanti a una piccola abitazione agricola in rovina, con la porta sbarrata da assi, vediamo sull’erba, un uomo, padre di due ragazzi. Il più piccolo sei anni, il più grande 13. Hanno tentato più volte il “game”, ma sono sempre stati respinti. Altri due figli vivono con la madre in Germania. Sono in viaggio da Jalalabad dal 2016. Il padre lavorava con gli americani e i Talebani hanno minacciato di morte la sua famiglia. Il piccolo nucleo vive in questa catapecchia abbandonata, con la stalla al piano terra, nella campagna adiacente alla cittadina, non lontano da quello che era il campo spontaneo di Kladuša, chiuso nell’autunno. La struttura è fatiscente, senz’acqua e nient’altro che un tetto malandato. Per entrare bisogna passare attraverso un’apertura alta circa un metro. Cucinano con un fornello a gas. Quando piove molto, il vicino corso d’acqua invade il pianterreno in terra battuta, abitata da vermi, bisce, topi, scarafaggi. L’inverno è stato tremendo, ci riferisce il padre: “tanto, troppo freddo”. Zehida ospita spesso a casa sua il figlio più piccolo per alleviarlo dalla troppa pena, tristezza e nostalgia per la madre che lo aspetta in Germania, mentre sostiene con borse spesa l’intera famigliola.

Bihac

A Bihac siamo arrivati il tardo pomeriggio di domenica 7 luglio. Tornando dal nostro albergo a qualche chilometro dal centro, abbiamo dato un passaggio a tre ragazzi afgani respinti dal game, che ci hanno chiesto d’essere portati alla discarica di Vucjak. Non avendo speranza di essere riammessi al Bira camp, se domandavano il passaggio per Vucjak, voleva dire che erano veramente stremati, privi in quel momento di qualsiasi desiderio. Sappiamo – e lo abbiamo anche visto – che ce ne sono tanti lungo la strada che fiancheggia il confine croato in cima ai monti boscosi.

La sera abbiamo cenato con la farmacista irachena e con due migranti che ormai conosciamo bene, Hussein, il palestinese di Siria, nipote di un profugo del ‘48 e il ragazzo Fouad, operato al polmone qualche mese fa, per una patologia contratta in game.

La farmacista, moglie di un poliziotto che lavorava con gli americani, ci racconta la sua storia – e piange. Il pianto senza conforto di questa donna irachena, in una cittadina bosniaca, già teatro di episodi terribili nella guerra mondiale e in quella balcanica recente (ancora visibili nelle tracce dei proiettili sulle case), sembra raccogliere una disperazione lontana di popolazioni vittime di una storia mortifera di nazionalismi e razzismi, giocati dalle grandi potenze.

Hussein, che soffre di problemi cardiaci e di asma, ci racconta che è stato male durante l’ultimo game: ha dovuto uscire dalla jungle e scendere in strada con Fouad per chiamare la polizia. Sono stati rinchiusi in un box per sei ore senza cibo, senza acqua, con una bottiglia come unico ‘gabinetto’.

Il giorno dopo cerchiamo di entrare al campo Bira, ma non otteniamo il permesso, nonostante l’avessimo richiesto via e-mail la settimana precedente, seguendo tutta la procedura. Andiamo alla Croce Rossa per cercare di ottenere il permesso per il nuovo campo di Vucjak: anche lì senza risultato.

In questo campo, insediato su una ex discarica sotto la Plesevnića, a circa dieci chilometri da Bihac, gestito dal Comune, vengono mandati tutti i migranti del cantone Una-Sana, in tende e container. Lo gestisce la Croce Rossa di Bihac e vi partecipa anche l’IPSIA, con un angolo del thé. Tutti i ragazzi con cui parliamo affermano che è terribile. Anche chi vi collabora, per attenuarne un poco le caratteristiche peggiori, come i volontari dell’IPSIA, ci dicono che non può durare; che è una scelta politica del comune di Bihac, soprattutto per attirare l’attenzione internazionale sull’insostenibile situazione in città e dintorni.

Ancora Alì.

Nel pomeriggio, insieme a Hussein, andiamo al reparto psichiatrico dell’ospedale di Bihac dove è stato ricoverato Alì.

La sanità è uno dei punti deboli del Cantone. L’edificio del reparto psichiatrico è quasi fatiscente. Riusciamo a entrare dicendo che abbiamo il permesso dell’IOM – cosa vera ma non scritta. Ci accompagna e ci controlla un massiccio infermiere. Troviamo Alì in una stanza – deposito di letti e materassi di plastica, dal soffitto fatiscente. Sta in un letto pulito, con i piedi fasciati, polsi e caviglie legate alle sponde del letto. Gli occhi spiccano nel corpo magrissimo e proteso come a liberarsi dai vincoli. Emana una sorta di energia disperata e interrogante: perché mi si fa questo?

Fadah, la farmacista con le sue quattro figlie che continuano ad andare in game, Alì, il pazzo, con i piedi in necrosi: persone concrete, casi singoli affondati in una storia collettiva terribile – figure simboliche di un’intera condizione storica.

Lorena ritornerà da Alì poi da sola, il pomeriggio del giorno dopo.

Il 9 alle nove e mezza ci incontriamo all’hotel Opal con Jonas Donazzolo e il suo gruppo dell’associazione Via Scalabrini 3 (ASCS onlus) dei missionari scalabriniani, che ci presentano la loro attività in Puglia con i migranti stagionali che lavorano nell’agricoltura. Svolgono un impegno di campo estivo per la formazione di volontari in un territorio socialmente difficilissimo. Si occupano soprattutto delle conseguenze psichiche di coloro che si sentono bloccati in una dimensione esistenziale senza sbocchi: sofferenza colta anche da noi fra i migranti di Bosnia bloccati lì da tempo, tipica della condizione di rifugiato. Alì ne è l’emblematico caso limite.

Notiamo la determinazione convinta di tutto il gruppo nell’impegno difficile in un territorio abitato da una criminalità organizzata potente e diffusa e da forme di sfruttamento che sfiorano e sconfinano nello schiavismo. Ci pare interessante che abbiano voluto avere questo rapporto con noi: lo interpretiamo come esigenza di costruire, in qualche modo, partendo da posizioni culturali diverse, un terreno comune. Non può che essere politico. Anzi: la politica deve essere, soprattutto oggi, anche la capacità di unire in una lotta costruttiva comune diverse matrici culturali.

Martedì sera incontriamo Zemira, che, guarda caso, è anche la moglie di Salih Gorinjac, il primario del reparto psichiatrico dell’ospedale di Bihac. È naturale quindi parlare di Alì. Zemira tende a giustificare il comportamento del reparto psichiatrico. Alì, se non è legato, se ne va. Ormai è troppo tardi per riuscire a entrare in rapporto con la sua mente. Il dottor Gorinjac, da tempo, voleva ricoverare Alì in psichiatria, ancora all’inizio quando era stato ammesso ad un altro reparto dell’ospedale ma, secondo questa versione, l’IOM non aveva voluto e il ragazzo è giunto solo ora che è troppo tardi per poter intervenire sullo stato psichico. In psichiatria hanno fatto tutto quello che potevano.

Più in generale, lo IOM si occupa dei migranti come di una massa, in cui il singolo corpo e la singola persona scompaiono, in vita e in morte. Un ragazzo, ricoverato all’ospedale di Bihac, con gravissime bruciature, ha la sorella in Francia, ma l’IOM non si cura di avvertirla. Due ragazzi morti nel fiume sono nelle celle frigorifere da 20 giorni. L’IOM non si è preoccupato di cercare le famiglie per restituire i corpi, ignorando l’importanza fondamentale di quest’ultima forma di riconoscimento.

Zemira suggerisce che bisognerebbe rivolgersi a dei legali in Bosnia per contrastare questi comportamenti dell’IOM e difendere i diritti delle persone vulnerabili.

Da questo colloquio con chi conosce profondamente la situazione dei migranti a Bihac, nei suoi diversi aspetti, emerge con piena evidenza un comportamento ottusamente burocratico e anche poliziesco dell’IOM, peraltro evidente anche da posizioni più esterne. Sentirlo dire con nettezza da una persona come Zemira gli dà un particolare risalto. Un’ulteriore grave conferma che la notevole quantità di denaro che l’IOM riceve dall’UE viene spesa per un pesante apparato burocratico e di sicurezza – la sicurezza è oggi il mito politico dell’UE – mentre i migranti vengono trattati come un flusso senza volto, da gestire come un’inondazione o una ‘calamità naturale’.

Zemira ci confida, inoltre, un aspetto molto grave che riguarda la sua incolumità. Ha ricevuto minacce di morte, per cui ha anche avvertito la polizia. Anche Zehida, in maniera meno grave, ha incontrato forme di riprovazione locale, a Kladuša. Sapremo due giorni dopo da un’altra donna, Nidzara a Sarajevo, che anche lei non si sente del tutto sicura, anche se in questo caso il rapporto è piuttosto con le istituzioni internazionali.

Bisogna ricordare che le donne sono sempre più esposte. Non conosciamo la condizione della donna in Bosnia in modo da poter capire in che misura pesi la cultura islamica della maggior parte della popolazione: Zemira e Zehida, due donne coraggiose e forti, portano il velo.

Tutto questo ci rimanda al cambiamento avvenuto, nei tredici mesi della nostra frequentazione del Cantone Una-Sana, nel rapporto fra la popolazione, le istituzioni e i migranti. Ricordiamo il nostro stupore, nei primi mesi della scorsa estate, per l’atteggiamento complessivamente benevolo della gente e delle istituzioni. Ora non è più così. Nel centro di Bihac, come di Kladuša si vedono pochissimi migranti, a Bihac ancor meno che a Kladuša. A Bihac la polizia rastrella tutti quelli che non hanno il foglio locale di presenza e li porta a Vucjak. Non solo: sappiamo anche che ci sono casi in cui ha strappato i documenti dei migranti per poterli portare a Vucjak, fingendo di averli trovati per la prima volta. In tal modo Bihac è diventato uno dei posti peggiori per i migranti, al punto che a Tuzla abbiamo trovato ragazzi che rientravano da Bihac, allontanandosi quindi dal confine che volevano varcare, il confine con la Croazia, per ritrovare quell’umanità che qui avevano conosciuto e che a Bihac era negata.

Velečevo (Kljuc)

Mercoledì 9, a mezza mattina, partiamo per Sarajevo. La grigia giornata segue una notte piovosa. Fa freddo.

A Velečevo, pochi chilometri dopo Kljuc, troviamo l’infaticabile Sanella. Ci aspetta nel solito posto lungo la strada che porta fuori dal cantone, verso la Srpska, sorvegliata dai soliti poliziotti, che ci salutano. La troviamo con un solo ragazzo: un afgano ventenne, fasciato a una gamba, che dorme in un misero riparo lì accanto. Casualmente – il turn over infatti è di circa 20 persone al giorno provenienti dalla Serbia. Dopo la nostra partenza verso Sarajevo – ci comunicherà più tardi -, nel primo pomeriggio, è arrivata una famiglia di 7 persone, scaricate semplicemente lì nel nulla della strada cantonale. Sanella è sola in questo suo impegno faticoso e tenace. La gente del posto non è ostile, ma nemmeno attivamente solidale.

Fra Kljuc e il confine con la Srpska abbiamo incontrato tre blocchi di polizia: due della polizia locale, uno della polizia cantonale.

Sarajevo

Dopo tre anni, ritorniamo a Sarajevo. Il nostro sguardo è diverso. Le tre volte precedenti, eravamo andati sull’onda dell’emozione per la commemorazione del massacro di Srebrenica: l’evento più tragico, forse, dell’affondamento provocato dello Stato socialista della Jugoslavia, che aveva unificato, in seguito alla più grande lotta di resistenza contro il nazifascismo, una delle regioni più tormentate d’Europa.

La città valliva, con il fiume nel mezzo, fra moschee chiese e cimiteri, allora ci aveva colpito moltissimo, dandoci la strana sensazione di un luogo già conosciuto. Questa volta il nostro sguardo era indirizzato verso una diversa e unica direzione. Avvertiamo con molto fastidio il via vai turistico. Notiamo la presenza di tante donne in niqab, segno della presenza attiva di Arabia saudita ed emirati in Bosnia (che si aggiunge a quella della Turchia di Erdogan).

La mattina dell’undici luglio in un caffè di Basciarcia, incontriamo Elvir dell’associazione “Pomozi.ba”.

Lavora per l’IOM, che gestisce il campo di Hadziči, a 15 chilometri da Sarajevo, preparando il cibo, che Elvir ci garantisce ottimo. Afferma che qui l’IOM lavora bene, soprattutto per la collaborazione di Pomozi.ba. Anche la condizione sanitaria sarebbe buona. Afferma inoltre che alla stazione non ci sono più gruppi numerosi di migranti e che la città non è chiusa nei loro confronti, nonostante abbia ha smesso di aiutarli. Comunque la situazione sai molto migliore che a Vucjak (Bihac), tanto che un certo numero di rifugiati rientra a Sarajevo da quel cantone, forse per rifare la rotta al ritroso verso la Grecia. La repubblica Srpska, invece sbatte tutti i rifugiati in Bosnia.

Elvir ci dice che il turn over a Sarajevo si aggira sui cento ragazzi al giorno.

Subito dopo l’incontro con Elvir, dalle conclusioni talmente positive da lasciarci perplessi, ci siamo diretti alla stazione, dove invece abbiamo incontrato diversi gruppi di migranti, nelle aiuole di fronte e anche all’ingresso da dove sono stati subito allontanati da più poliziotti. In un altro angolo dei giardini abbiamo conversato prima con un gruppo di pakistani che sembravano esausti e avevano i piedi rovinati, poi con un gruppo di siriani di Idlib, che parevano ben contenti di parlare del loro viaggio, ma ci esprimevano l’enorme preoccupazione per le famiglie che avevano lasciato sotto le bombe o nei campi terribili della Turchia. Ci riferiscono che il campo di Hadzčici è ‘full’, perciò loro si trovano qui, nelle aiuole che circondano il largo piazzale della stazione in attesa di partire verso Bihac, la Croazia e l’Europa.

Nel pomeriggio ci siamo incontrati con Nidzara Ahmetasevic, giornalista free lance, attivista impegnata a Sarajevo e anche nei Balcani, che ci presenta un panorama piuttosto diverso sulla situazione della capitale bosniaca. Secondo lei, il racconto di Elvir è eccessivamente ottimista e risente della sua posizione nei confronto dell’IOM. Teme che la situazione peggiori. La gente bosniaca è ancora abbastanza solidale. A Sarajevo ci sono ostelli che ospitano i migranti a prezzi accessibili: cinque euro se dormono sul pavimento, dieci su un materasso. Il problema è l’assenza del governo locale.

Nidzara conferma che il cibo nel campo di Hadzici è complessivamente accettabile in rapporto al livello dei campi in Bosnia Erzegovina: la capacità è di 500 persone, ma attualmente ci sono 900 migranti di cui molti dormono all’aperto nelle boscaglie. La situazione alloggiativa è difficile per cui, ad es., una famiglia afgana di nove persone sta vivendo in un container con tre soli letti. Nel campo i minori non accompagnati sono in teoria separati dagli adulti. In realtà, dalle dichiarazioni che abbiamo raccolto dai rifugiati, abbiamo saputo che questa non è la realtà. Nella cittadina di Hadzici – ci riferisce sempre Nidzara – la gente ha un comportamento accettabile con i migranti. Lei che è stata lì tre giorni fa, lo ha potuto constatare, ma i volontari non sono in grado di promuovere alcun intervento ad Hadzici.

A Sarajevo i volontari locali portano i migranti all’ospedale, all’ostello, procurano scarpe e vestiario. Il cibo non pare essere un grosso problema: tutti possono avere del cibo. Una nota forte di perplessità cala invece sui volontari internazionali i quali, pare, non abbiano collaborato con i volontari locali per evitare di essere accusati di fare politica. “Noi, volontari locali, afferma Nidzara, agiamo invece per rivendicare i diritti umani fondamentali e aiutiamo i migranti a rivendicarli.” “Io ho lavorato per tre anni con Are you Syrious?“, aggiunge poi per indicare il suo livello d’esperienza.

“Qui, a Sarajevo, la situazione è diversa rispetto a Bihac e a Kladuša”. Nidzara – che parla un po’ d’italiano e lo capisce bene per esser stata da adolescente a Firenze sette mesi, durante l’assedio, dopo esser stata ferita, ritornando poi a Sarajevo nel 1994 – ci dice: “il governo locale non è buono”, ma la situazione complessiva è migliore che nel cantone Una-Sana. La Croce Rossa di Sarajevo, tuttavia, non fa niente. Anche questa mattina, Nidzara ha scritto al presidente della Croce rossa, mandando una serie di foto che documentano la condizione di bisogno di tante persone, anche di famiglie che dormono in strada. Alla stazione degli autobus nel quartiere di Ilidza ci sono molti rifugiati. Noi li spingiamo ad andare nelle piccole città, continua Nidzara, perché qui i contadini hanno bisogno di mano d’opera e quindi i migranti hanno una possibilità di fare quel lavoro che i nostri ragazzi bosniaci, la maggior parte emigrata all’estero, non può fare.

Dopo nove mesi di residenza in Bosnia un profugo che abbia ottenuto il cartellino giallo di richiedente asilo, può chiedere il permesso di lavoro. L’asilo, in genere, non viene però concesso.

Campi governativi ci sono anche a Mostar e a Salakovac. A Tuzla invece c’è una solidarietà diffusa e notevole. Non c’è l’IOM bensì, oltre a Senad Cupo, un’organizzazione islamica che s’impegna molto.

Qui, a Sarajevo, agisce la Muslim Charity Society Merhamet, la comunità islamica ufficiale. I migranti possono dormire anche nelle moschee e in alcune parti della città. Gli Imam hanno invitato ad aiutare i migranti, rivolgendosi anche al governo.

Hadziči

IL 12 luglio verso mezzogiorno partiamo per Hadziči, una cittadina a una quindicina di chilometri da Sarajevo, vicino ad alte colline verdeggianti. Il campo si trova sotto una collina, un po’ fuori dal centro abitato.

Stando fuori non si vede granché: un cancello, una guardiola, un lungo spiazzo asfaltato e più sotto un grande capannone rosso. Parlando con alcuni dei ragazzi che passano e che di parlare hanno gran voglia, apprendiamo che nella “casa rossa” – così la chiamano – dormono i migranti senza tesserino e che, pertanto, non hanno diritto al cibo. Altri ancora dormono fuori dal campo perché dentro non c’è più posto – ci racconta un afgano ventenne, fuori dal suo paese da quando aveva 13 anni.

Ci riferiscono violenze sistematiche da parte della sicurezza e ammettono che i minori non accompagnati sono mescolati agli adulti. Parliamo con alcuni di questi ragazzi. Sono loro a chiedere a Lorena: ‘facci una foto, noi vogliamo chiedere di aprire i confini. Questa non può essere la nostra vita, “here is so so bad“’. Un altro dice. “C’est la merde ici, i madame … non ci sono posti a sufficienza, nella casa rossa si può solo dormire ma non hai la carta per mangiare… è catastrofico qui, i cani vivono meglio di noi”.

Campo di Hadziči

Tuzla

A Tuzla abbiamo incontrato Senad Cupo, il quale coordina un piccolo gruppo di volontari che si occupano dell’assistenza ai migranti. In città c’è un turn over di 150-200 persone al giorno. I migranti stanno nei pressi della stazione degli autobus e ferroviaria, dove dormono, usano il servizio igienico della stazione e due volte al giorno fanno la fila per i pasti organizzati da Senad e da alcune donne volontarie che collaborano con lui. L’atteggiamento della popolazione è piuttosto tranquillo e, pare, anche accogliente. Quello che manca del tutto è l’intervento pubblico. La cura dei migranti è affidata esclusivamente a volontari. Senad è presente fra loro tutti i giorni; lo riconoscono subito e si affollano amichevolmente intorno a lui.

Nella tarda mattinata del 13 luglio siamo andati all’ufficio immigrazione e abbiamo trovato corpi e corpi ammucchiati in strada: una massa di corpi stremati, tutti uguali. Ma ora che li abbiamo davanti e non in fotografia, come nelle immagini che riceviamo su facebook, ora che li vedevamo nella realtà, le parole non ci sono bastate per descrivere tanta umanità giovane, dolente, eppure sempre con il sorriso sulle labbra per dirti welcome sister, welcome brother.

Nel pianerottolo, al primo primo piano, un giovane e un uomo sui quarant’anni erano appoggiati alla parete con un’espressione indecifrabile. Avevano dei visi antichi, nei loro sguardi una dignità che metteva quasi soggezione. Su quei volti era impressa la nostalgia per la loro terra, l’Afganistan, che avevano dovuto abbandonare e la fatica di lunghi mesi di viaggio. Ora erano qui a Tuzla, in un mondo sperduto, tra montagne piovose, in un’Europa barricata dentro le sue barriere. Non riuscivano a credere che i confini fossero chiusi.

Ufficio immigrazione di Tuzla

Lungo il corridoio ai cui lati si disponevano i vari uffici, altri ragazzi erano seduti a terra in attesa di un documento; fra loro, dei minori non accompagnati. Un ragazzino di 13 anni, era incuriosito dalla nostra presenza, rideva di un riso strozzato. Fra loro eravamo noi gli stranieri. L’avremmo ritrovato il tardo pomeriggio sotto la pioggia scrosciante in un’altra fila e in un’altra attesa: quella di un pasto portato da alcune volontarie. Quello sguardo, il suo sguardo di bambino adultizzato, che guarda verso noi, gli europei, ci parla del suo sogno di venire in Europa, di essere come noi, senza sapere che siamo noi ad avergli tolto, almeno finora, quasi tutto: infanzia, famiglia, affetti, anni di vita.

Tuzla – Stazione dei bus

Le due volte in cui siamo stati alla stazione dei bus di Tuzla, abbiamo parlato con molti ragazzi, sempre desiderosi di comunicare e, come già altre volte abbiamo constatato, di umore anche allegro, scherzoso, vitali, malgrado i segni evidenti nel corpo di viaggi drammatici e di incontri con le polizie balcaniche. Le loro storie si assomigliano tutte: sono tragiche, dolenti, fanno male, ma a forza di sentirle diventano quasi normali. Eppure sta a noi restituire la loro singolarità, farle uniche e irripetibili così come sono le vite di chi ce le racconta.

Le vite di cittadini e migranti scorrono parallele a Tuzla come a Sarajevo, a Bihac come a Kladusa. Quelle che stanno appena un po’ sopra non si toccano con quelle che stanno sotto. Le une, chiuse nella loro superficie, le altre sommerse, quasi invisibili. La distanza però non può annullare ciò che si vorrebbe rimuovere. Loro sono lì, sulla strada, fradici sotto la pioggia, con storie terribili, con infanzia perdute, vivi con i loro corpi di dolore.

Lasciamo Tuzla con questa visione dolorosa. Prima di andarcene abbiamo incontrato un gruppo di palestinesi di Gaza, affamati ma dignitosi nella loro miseria. Nei loro sguardi non c’era rivendicazione, ma una forza radicale che solo chi è sopravvissuto a tragedie innominabili può emanare.

Finale

La situazione di migranti in Bosnia continua a peggiorare, soprattutto nelle due cittadine di confine, Bihac e Kladuša. A Sarajevo e Tuzla è migliore per quel che riguarda la popolazione, mentre le istituzioni cantonali e comunali, sempre più repressive nel cantone Una-Sana, sono assenti. Ci pare inevitabile un giudizio del tutto negativo sull’IOM e su DRC, che si occupa del problema sanitario, il cui comportamento è freddamente burocratico – inadeguato complessivamente per due aspetti fondamentali come la sanità e il cibo -, spesso repressivo anche duramente, laddove si affida al personale di Sicurezze private locali.

Dalla rotta balcanica i migranti arrivano soprattutto a Trieste. Qui c’è il problema di quelli che vogliono proseguire verso l’Europa del centro-nord senza fermarsi se non il minimo indispensabile. Ovviamente, dopo un viaggio del genere, le loro condizioni non sono buone. E’ un problema umano e politico finora non affrontato.

III

Il nostro contributo

Rammentiamo che in Bosnia è ormai sempre più difficile operare per cui è essenziale orientare gli aiuti in modo che non vadano dispersi o che eventuale materiale raggiunga solo pochi e non diventi oggetto di scambio al mercato nero.

Sia a Kladusa che a Bihac abbiamo trovato una situazione quasi irreale. I due centri sono stati “ripuliti” dai migranti a cui è vietato l’accesso in città. Vigono leggi razziali non scritte. Questo fatto ci ha orientati senza dubbio nel sostegno ai volontari che in questa fase più che mai sono a diretto contatto con i migranti e i loro bisogni.

Abbiamo escluso di comprare direttamente noi del materiale poiché la distribuzione avrebbe premiato alcuni, escluso molti altri, creato una guerra fra poveri. La scelta di escludere l’acquisto di scarpe o altri generi che non avremmo saputo né potuto distribuire adeguatamente, è andata in questa direzione. Continueremo in questo nostro impegno grazie alla rete di solidarietà fra donatori attivisti volontari e associazioni che si è creato.

Ci siamo invece confermati nella fiducia riposta in queste volontarie/i verificando il loro modo di operare in un contesto molto difficile, oggetto spesso di pesanti attacchi personali che sono giunti persino a minacce di morte.

Kladusa

A Velika Kladusa la cucina del ristorante Latan è chiusa per mancanza di fondi.

Abbiamo mantenuto il riferimento della nostra volontaria bosniaca che aiuta circa 60 migranti, in particolare famiglie con bambini che vivono negli squats, alla quale abbiamo lasciato un buono spesa alimentare concordato con il supermarket Suda Luka. Al nostro contributo si è aggiunto quello dell’Associazione Support and Sustain Children

Ai volontari di No Name Kitchen, abbiamo lasciato una donazione consistente destinata a pacchi alimentari e scarpe per i migranti che vivono negli squats e nella foresta

Il dott. Andolina in nome dell’Ass.ne “Support and Sustain Children” ha destinato a NNK una certa quantità di materiale sanitario.

BIHAC

Con l’accordo del gruppo abbiamo sostenuto una situazione molto vulnerabile costituita da una famiglia di 5 donne, mentre alla presidente della Ass.ne Solidarnost Bosnia abbiamo lasciato un contributo per gli acquisti di alimenti che lei stessa cucina personalmente e distribuisce ai ragazzi e famiglie migranti. A lei abbiamo destinato parte del prezioso materiale sanitario raccolto dal gruppo di Milano.

L’Ass.ne “Support and Sustain Children” ha contribuito nell’acquisto scarpe e sostegno ad un caso vulnerabile

KLJUC

Abbiamo incontrato nuovamente la volontaria Sanella Lepiriza che continua da sola a garantire un’assistenza minima ai migranti deportati e abbandonati in una piazzuola lungo la strada di Velecevo che porta a Sarajevo. A lei è andato parte delle donazioni e abbiamo lasciato materiale sanitario raccolto dal gruppo di Milano

SARAJEVO

Alla giornalista e attivista di Sarajevo che opera in condizioni molto difficili assieme a pochi altri volontari, abbiamo lasciato un contributo destinato all’acquisto di generi alimentari

L’Ass.ne “Support and Sustain Children” ha contribuito invece in sostegno a due gruppi di migranti di fronte alla stazione

TUZLA

In questa città arrivano in media dai 100 ai 200 migranti in un ricambio costante del flusso giornaliero

Nessun dispositivo di accoglienza è predisposto da parte della Municipalità. Sono solo i volontari come Senad e pochi altri a occuparsi dei bisogni minimi ed elementari di queste persone che arrivano in prevalenza dalla Serbia. A lui abbiamo lasciato una donazione consistente oltre a parecchio materiale sanitario raccolto dal gruppo di Milano, ed acquistato alimenti energetici che abbiamo distribuito al mattino di domenica davanti alla stazione degli autobus

L’Ass.ne “Support and Sustain Children” ha contribuito a sua volta con una donazione.

Il resoconto dettagliato voce per voce è leggibile nel gruppo dei donatori. Le ricevute sono raccolte negli atti in nostro possesso.

N.B. Tutte le spese relative ai nostri viaggi comprensive di vitto, alloggio, carburante, sono sempre state a nostro carico

Grazie a tutti e tutte per aver reso possibile questo aiuto che non è solo assistenziale ma esprime una solidarietà politica occupandosi, appunto, della cura di persone ai margini della vita. Una gratitudine particolare va alle Associazioni che ci hanno sostenuto e che sono l’espressione più importante della società civile e dei legami di comunità.

Nella rinnovata gratitudine per i nostri donatori e la loro generosa solidarietà, vogliamo estendere i ringraziamenti a questi volontari che conosciamo per serietà e affidabilità e che si spendono nella dura realtà di Kladusa, Bihac, Kljuc, Hadžići, Sarajevo, Tuzla e Velika Kladusa

Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi – luglio 2019