Quasi due mesi di guerra in Ucraina, lo spettro della terza guerra mondiale, la corsa al riarmo degli Stati. Per orientarsi in questa fase di ridefinizione degli equilibri globali, lo scontro diretto tra gli imperi deve essere inscritto nella logica della guerra permanente che regola le relazioni sociali nel Capitalocene. Chi percorre le rotte migratorie verso l’Europa, scappando dall’Afghanistan o dalla Siria, sa bene che prima del 24 febbraio 2022 il mondo non era affatto in pace. Non erano in pace i tanti paesi di emigrazione forzata e non era in pace l’Europa, nei cui confini è iniziata da tempo la guerra alle persone migranti. Guerra che ha prodotto negli ultimi dieci anni oltre 17 mila vittime solo considerando il Mediterraneo centrale, guerra che è portata avanti con la tecnologia delle stesse multinazionali delle armi – vedi Leonardo – che ora alimentano il conflitto ucraino, perché il dispositivo di confine è un dispositivo di guerra.

Jungles come città fantasma

Dal 2018 la Bosnia ed Erzegovina è sulla linea del fronte, a ridosso delle foreste croate, dove ogni notte si combatte, con droni, sensori, elicotteri, bastoni, pistole e cani. Da ormai quattro anni quella striscia di terra in cui cantano i muezzin – il cantone di Una-Sana – è un luogo di transito fondamentale delle rotte migratorie che dalla Turchia portano verso l’Europa centrale. Così, le piccole cittadine di Bihać e Velika Kladuša nel tempo si sono abituate alle persone che vanno e vengono dai game, alle strade e ai boschi affollati di gente che sopravvive nell’attesa di andarsene, sperando ogni volta che sia la volta buona. “Croatia big problem” è il leitmotiv da quelle parti, a ricordare che nessuno partiva dal Pakistan o dalla Somalia per fermarsi nelle colline bosniache, se non fosse stato per i cattolicissimi picchiatori croati eletti gendarmi d’Europa. Eppure, nelle ultime settimane qualcosa sembra cambiato.

Camminare in questi giorni per quella che fino a poco tempo fa era la jungle principale di Bihać è come addentrarsi in una città fantasma. Rimangono impresse le tracce delle migliaia di vite che di qui sono transitate: le tende e le case ora vuote, le ceneri dei fuochi, coperte e vestiti appesi qua e là, scatole di latta e di cartone. In alcuni accampamenti tutto è rimasto com’era, come per una partenza improvvisa, forse per andare al game, forse per uno sgombero mattutino. Fortunatamente, sappiamo molti che qui vivevano hanno raggiunto l’Italia, la Francia, la Germania. Dai racconti, sembra che l’utilizzo della violenza fisica da parte delle guardie di frontiera croate sia ora meno regolare e sistematico che nel passato. Molti attribuiscono questo cambiamento positivo alla video-inchiesta dello scorso ottobre, che ha esposto mediaticamente come mai prima le autorità croate. Capita anche la polizia croata, nella zona di Zagabria, invece di respingere rilasci dei fogli di espulsione permettendo di fatto la continuazione del viaggio – raccontano i pochi rimasti. Oppure che una volta passato il confine si riesca ad attraversare il territorio croato con dei semplici bus di linea. Ma è questione di fortuna – “by chance” – e tutto ciò non basta a delineare un quadro di maggiore porosità del confine, anzi. Il push-back rimane il regime di normalità: infatti, chi è riuscito nel game nelle ultime settimane lo aveva già provato troppe volte, spesso decine. Perciò, i fattori che hanno portato allo svuotamento (almeno temporaneo) della Bosnia non vanno ricercati nell’incremento di permeabilità della frontiera ma, al contrario, nel permanere nel tempo della sua impermeabilità – a cui consegue il cambiamento delle rotte e la riduzione degli arrivi.

Vecchie e nuove rotte balcaniche

Le rotte balcaniche sono un continuo divenire: seguono i flussi di informazioni e persone che si aprono e si chiudono, le politiche dei paesi e le pratiche delle polizie, le fasi di permeabilizzazione e di impermeabilizzazione dei confini. Dall’autunno, si osserva uno spostamento ad est delle vie percorse dalle persone in movimento. In particolare, le zone di Sombor e Subotica, sul confine serbo-ungherese, sono ritornate ad essere luoghi di intenso passaggio, nonostante il muro di Orban che dal 2016 pareva aver sigillato per sempre l’Ungheria. Anche le più feroci polizie possono essere corrotte, con tanto denaro e le abilità dei trafficanti, e anche la più alta delle barriere può essere superata con la forza della disperazione, ma a che prezzo?

Risalendo le rotte, il problema originario rimane il confine greco-turco.

I push-back sistematici sull’Egeo – già 4.919 persone respinte dalla guardia costiera ellenica nei primi quattro mesi del 2022 – e l’inasprimento estremo del dispositivo militare sul confine greco-turco di terra, dal marzo 2020 hanno ridotto ulteriormente gli ingressi in Europa dalla Turchia, fino ai soli 8.616 arrivi nel 2021. Meno arrivi in Grecia significano meno persone nella Balkan route, tuttavia il paese ellenico rimane un potenziale serbatoio di partenze verso nord. Infatti, la dichiarazione della come Turchia “terzo paese sicuro” – ultimo atto di smantellamento del sistema di protezione internazionale – sta producendo dinieghi di massa delle domande d’asilo, spingendo quindi persone arrivate in Grecia tre o quattro anni fa a dover partire. La prospettiva dei prossimi mesi rimane dunque incerta.

In sintesi, le tendenze osservabili sono lo spostamento ad est e la riduzione del numero di persone che attraversano a piedi i Balcani. Sono le conseguenze della militarizzazione non solo delle frontiere ma anche di interi paesi: la Croazia su tutti, ma sempre di più anche la Bosnia. Di fatto, l’intera regione balcanica – dalla Grecia alla Slovenia passando per Albania e Nord Macedonia – appare oggi come un vasta regione militarizzata, adattata ad impedire sia l’ingresso che il transito delle persone migranti. Così cambia anche il modo di spostarsi delle persone: dai fiumi umani che qualche anno fa risalivano i Balcani lungo i principali corridoi di transito, ai rivoli diffusi e sotterranei di oggi, in un generale diradamento del movimento attraverso i territori e i confini.

Quantificare (fermare) il movimento

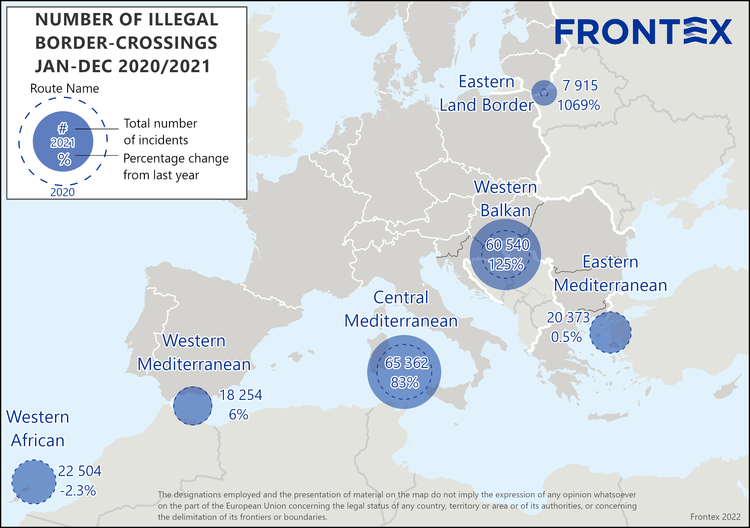

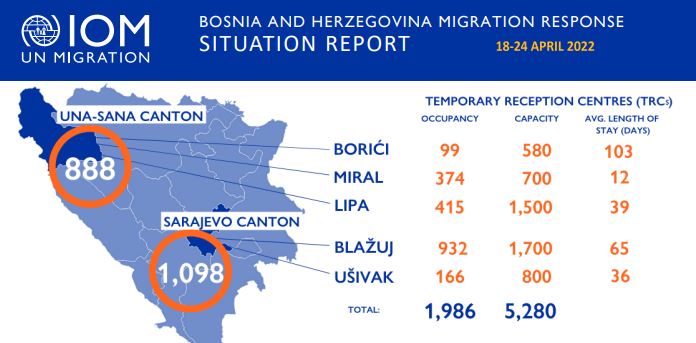

Il ridursi del numero di persone in movimento nei Balcani occidentali è evidente anche dalle pubblicazioni mensili di UNHCR e IOM, che a marzo 2022 contavano circa 8 mila presenze nei Western Balkans. Di queste, quasi 5 mila in Serbia e 2 mila in Bosnia ed Erzegovina. Numeri irrisori se paragonati a quelli di qualche anno fa e, per quanto riguarda la Bosnia, in netta diminuzione anche rispetto alla scorsa estate. Guardando invece ai dati emessi da Frontex sugli attraversamenti irregolari dei confini, il passaggio attraverso le rotte balcaniche appare più che raddoppiato nel 2021 rispetto al 2020 (60.540 transiti contro 26.969). Questa contraddizione tra incremento dei transiti e declino delle presenze è legata al fatto che a maggiori passaggi illegali di confine non corrispondono necessariamente a più persone nella rotta, perché sono le medesime persone a dover tentare più volte di attraversare i confini. A supporto di questa tesi, dai dati si evince l’allungamento del tempo di permanenza delle persone migranti nei territori balcanici esterni ai confini dell’UE. Infatti, sia i report sulle presenze fuori dai campi (basati su dati raccolti congiuntamente da IOM, Service for Foreign Affairs del governo bosniaco e Croce Rossa), che le analisi basate sui residenti nei campi istituzionali, confermano che tra il 60 e il 70 per cento delle persone migranti in Bosnia restano nel paese per oltre 6 mesi, di cui la maggior parte per oltre un anno. Anche dai racconti, emerge come servano molteplici tentativi di game prima di riuscire nell’impresa di raggiungere l’Italia o l’Austria. Soprattutto per chi è più avanti con l’età e fatica ad affrontare le condizioni estreme del viaggio, oppure per chi finanziariamente, psicologicamente o fisicamente si trova in particolare difficoltà, rimanere intrappolato a ridosso dell’UE è quasi una certezza. Proprio perché essere bloccati per anni nei colli di bottiglia verso l’Europa è condizione comune, si osserva anche un fitto movimento intra-regionale esterno ai confini UE, fatto di persone che si muovono tra Bihać, Velika Kladuša, Sarajevo, Belgrado, Šid, Subotica, alla ricerca di un’ulteriore possibilità.

In questo inizio 2022 la contraddizione tra il calo di presenze e nuovi arrivi da un lato, e aumento degli illegal border-crossings dall’altro, è ancora più apparente. Nei primi tre mesi del 2022 – mesi solitamente di minor transito per ovvie ragioni climatiche – sono stati registrati da Frontex 18.343 passaggi illegali di confine nella Western Balkan Route, a dispetto degli 8.453 registrati nello stesso periodo del 2021. Di questi 18.343 transiti, 5.409 sono stati effettuati da siriani e 3.592 da afghani, le due nazionalità rintracciate più spesso. Tuttavia, serve molta cautela nell’interpretazione di questi dati, innanzitutto perché sono aggregati per tutta la regione balcanica: comprendendo i passaggi illegali di confine via terra verso Grecia, Bulgaria, Ungheria, Croazia etc, non permettono un’analisi specifica delle rotte nella rotta e del movimento intra-regionale. Inoltre, la possibilità di comparazione diacronica dei dati è molto limitata in quanto la macchina-Frontex si sta raffinando nel tempo (a suon di milioni di finanziamenti), per cui gli aumenti nei numeri corrispondono anche all’incremento della capacità di Frontex di rintracciare i transiti.

Infatti, Frontex è ora presente in tutti i paesi non UE dei Balcani – oltre a Bosnia e Serbia, anche Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria, Kosovo e Montenegro – e coopera strettamente con le polizie nazionali. L’obiettivo di queste cooperazioni è “introdurre e condividere gli standard e le migliori pratiche dell’UE sulla gestione della migrazione” e sostenere lo “sviluppo di una risposta sensibile alla protezione ai flussi migratori misti, rafforzando i loro sistemi di identificazione, registrazione, rinvio, asilo e meccanismi di ritorno”. Abbiamo imparato a conoscere la falsa coscienza che si cela dietro il vago e gentile linguaggio delle istituzioni europee, e sappiamo cosa significano il proliferare delle statistiche e queste belle parole piene di buone intenzioni: espansione e normalizzazione dei respingimenti. Infatti, la disponibilità e l’incremento dei dati sono di per sé preoccupanti, perché il movimento riuscito è sempre quello non tracciato.

Sulla rotta bosniaco-italiana

Intanto, con lo scaldare delle giornate, Piazza della Libertà a Trieste è tornata ad essere attraversata. I transiti sono in lieve aumento, nel solo mese di marzo sono arrivate 218 persone, a conferma che comunque dei “rivoli” verso l’Europa stanno scorrendo. Mentre al valico di Fernetti – a pochi chilometri dal centro città – nelle scorse settimane arrivavano i bus dall’Ucraina, portando giustamente al sicuro migliaia di civili, negli stessi boschi continuano a passare altre persone, in fuga da guerre ritenute meno importanti. Ancora una volta, il confine è aperto per alcuni e chiuso per altri. Confine che è determinato non solo manu militari dai pattugliamenti congiunti italo-sloveni, ma ora anche dal “muro digitale” eretto dalla regione Friuli-Venezia Giulia con l’acquisto di 65 fototrappole. Così, in pochi metri di foresta, che hanno la speciale caratteristica di essere sulla linea artificiale che sancisce il potere di controllo dello Stato sul territorio, si materializza l’essenza dell’Europa razzista e imperialista, nella disparità di diritto di passaggio.

E di confini si continua a morire: secondo la giornalista Tamara Opačić, che ha mappato le vittime della rotta balcanica, sarebbero morte nei paesi dell’ex Jugoslavia almeno 259 persone dal 2016 ad oggi, ma il bilancio è sicuramente e drammaticamente più alto. Le notizie sulle morti lungo le rotte si susseguono sempre frammentarie ed incerte, giungono dai racconti dei compagni di viaggio che hanno visto gli amici morire durante il viaggio. Racconti fatti agli attivisti o postati sui social nella speranza che qualche familiare possa prima o dopo sapere. Diverse vittime sono state segnalate nel mese di aprile tra Croazia e Slovenia: sei persone di origine africana sono annegate in un fiume non identificato vicino al confine sloveno, un’altra è morta nel fiume Mreznica, tra i boschi croati. Anche l’annegamento nei fiumi non è più una novità: durante il game si attraversano in fretta i corsi d’acqua che spesso si rivelano più profondi di come appaiono, soprattutto la notte. Con gli zaini pesanti, ed in preda al panico, le persone sono trasportate via dalla corrente.

Bosnia: una prigione a cielo aperto

Per comprendere più a fondo le ragioni dello svuotamento della Bosnia e lo spostamento delle traiettorie di movimento è necessario guardare più da vicino anche alla situazione interna del paese. Infatti, al consistente calo di presenze è legato anche l’inasprimento della repressione poliziesca e il progressivo strutturarsi di un sistema di concentramento e confinamento dei transitanti.

Le duemila persone attualmente presenti in Bosnia risiedono principalmente nei campi formali, solo poche centinaia continuano a vivere nell’informalità. É una situazione opposta a quella degli scorsi anni, quando le persone migranti in maggioranza preferivano restare al di fuori delle strutture istituzionali, perché inospitali. Questo cambiamento è dovuto soprattutto ai continui sgomberi della polizia, che avvengono ormai quotidianamente nelle jungles di Bihać e Velika Kladuša. Ogni mattina la polizia bosniaca setaccia i luoghi storicamente adibiti ad accampamento per verificare che nessuno ci torni, aiutata in questa operazione di “pulizia” sia da IOM che dalla Croce Rossa. Quella convivenza pacifica che bene o male regolava le relazioni tra locali e persone migranti, all’insegna del vivi e lascia vivere, sembra ormai un lontano ricordo. Nell’inasprimento dei controlli e nella stretta alle possibilità di vivere auto organizzandosi sta pesando la transizione della gestione delle migrazioni da IOM – a cui era di fatto delegata dal 2018 – all’SFA (Service for Foreign Affairs, dipartimento del Ministero della Sicurezza bosniaco). La ragione è che i governi cantonale e federale hanno la necessità di dimostrare sul campo efficienza e capacità di gestione e controllo dei flussi, essenzialmente per meritarsi i finanziamenti dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali. In particolare, gli investimenti europei (e italiani, con un contributo del nostro governo di un milione e mezzo di euro) hanno riguardato il rinnovamento del Temporary Reception Centre di Lipa, che da pochi mesi è stato messo a nuovo ed inaugurato. Perciò, l’obiettivo che le autorità bosniache perseguono è quello di rendere operativo al massimo questo nuovo campo, che finora invece è rimasto mezzo vuoto.

Le politiche di concentramento sono state recentemente rafforzate dalla chiusura del campo Miral di Velika Kladuša, che ospitava quasi 400 persone. Il Miral è stato chiuso il 28 aprile e i residenti sono stati portati con dei bus al Lipa, nonostante in molti siano riusciti ad evitare la deportazione fuggendo in autonomia dal Miral, non appena la notizia della chiusura iniziava a trapelare. Ora anche il Borici – il campo di Bihać riservato a famiglie e minori – sembra in procinto di chiudere, e il futuro dei residenti sarà ovviamente Lipa, che difatti ha già un’area riservata a questa utenza. Lipa sarà quindi l’unico campo del cantone di Una-Sana, e con i suoi 1.500 posti e le sue moderne infrastrutture sarà il solo luogo dove potranno risiedere persone migranti nel nord della Bosnia. In sé, le condizioni del campo sono notevolmente migliorate rispetto allo scorso anno: i container hanno la corrente elettrica e sono riscaldati, è stata allacciata l’acqua, c’è il wifi, si può addirittura giocare a biliardino. Tuttavia, l’essenza del campo rimane quella della segregazione, del concentramento delle persone in un luogo chiuso, recintato e pattugliato dalla polizia, a 30 km dalla città più vicina. Per questo, anche ora che le condizioni sono più vivibili, le persone ci restano solo perché obbligate, e con l’obiettivo di fermarsi il meno possibile, solo poche settimane tra un game e l’altro. Restare di più significa non solo essere bloccati nel proprio viaggio verso l’Europa, ma anche subire la violenza psicologica della detenzione.

Lipa per ora è di fatto co-gestito da SFA-IOM, ma il percorso per l’autonomia gestionale bosniaca è ben avviato. I funzionari di IOM hanno formato molto personale locale, tanto che il calo delle persone in transito finisce per impattare negativamente anche nei posti di lavoro e nell’economia locale. Il modello perseguito sembra quello attuato dall’UE con la Serbia o la Turchia: finanziare direttamente il governo di un paese terzo perché contenga i flussi, senza dover intervenire direttamente. Lipa ha ora raggiunto gli “standard europei”, IOM ne parla con orgoglio, e per la Bosnia-Erzegovina questo significa anche fare grossi passi avanti verso il sogno di una futura integrazione nell’UE. Tuttavia, le contraddizioni rimangono evidenti, racchiuse nel nome stesso del campo. Il fatto di definirsi ed essere un centro temporaneo, aperto a chi va e chi torna dal game, è evidentemente il riconoscimento e l’istituzionalizzazione del sistema-game e della politica di respingimento della Croazia. Essenzialmente, l’UE – insieme e attraverso IOM – finanzia allo stesso tempo la polizia croata per respingere e un campo in Bosnia per contenere i respinti, lasciandoli (per ora) liberi di riprovarci. Il timore che molti attivisti condividono è che questo paradosso sarà risolto dalla trasformazione del Lipa da campo aperto a campo chiuso, e che sia solo una questione di tempo.

È un timore più che fondato, visto che dal 2020, sfruttando lo stato di emergenza pandemico, il governo cantonale di Bihać impedisce alle persone migranti di muoversi legalmente sul territorio, anche a chi è registrato come residente dei campi. Inoltre, quotidianamente i bus che da Sarajevo portano verso nord sono fermati al checkpoint di Velečevo, creato appositamente per impedire l’ingresso nel territorio cantonale di chi non ha documenti. Insomma, al momento alle persone migranti è impedito non solo di risiedere in qualsiasi posto che non sia Lipa, ma (teoricamente) anche di muoversi in qualsiasi direzione. Quale sarà il prossimo passo? Cosa avevano in mente le istituzioni europee quando il 9 dicembre scorso hanno donato alla Bosnia-Erzegovina cinque rimorchi specializzati per il trasporto di cani, 70 binocoli, 25 telecamere termiche, 30 dispositivi portatili per la visione notturna, un Suv e una barca alla polizia di frontiera, e un furgone e una termocamera del valore di circa 47.000 euro al ministero dell’Interno dell’Erzegovina occidentale?

Altri episodi rilevanti raccontano del clima incancrenito degli ultimi mesi. Circa un mese fa è avvenuta una sparatoria tra due persone migranti in pieno giorno nel centro di Bihać: una persona è morta sul colpo e una in ospedale. Alcuni parlano di regolamento di conti tra gang per ragioni etniche o nazionaliste, ma le tesi più convincenti richiamano il controllo del traffico di persone. A ogni modo, si tratta di dinamiche da criminalità organizzata che non si erano quasi mai viste. Questo episodio ha dato adito alle autorità locali di aumentare ulteriormente il livello di repressione, tanto che nei giorni seguenti la polizia ha organizzato una grossa retata, facendo inginocchiare trenta persone in riga nel parco in centro città, per poi deportarle a Lipa. Ancora, scene di repressione e umiliazione che non si erano mai viste. Repressione che vale anche per i solidali: a fine marzo sei attiviste italiane del progetto Burn hanno ricevuto il foglio di espulsione, accusate di svolgere lavoro umanitario senza autorizzazione.

Ironicamente, la soluzione più veloce per uscire dall’inferno dei confini d’Europa la fornisce IOM stessa (ovviamente in partnership con l’UE), sponsorizzando i programmi AVRR, ovvero di ritorno e reintegrazione volontari e assistiti. Dopo aver reso la vita delle persone impossibile, rendendo illegale finanche respirare, dopo averne colpito i corpi a colpi di manganellate e morsi di cane, dopo averne annientato le anime chiudendole dentro i fili spinati, dopo averne affogato gli amici nei fiumi e nei mari. Dopo tutto ciò, l’UE e le organizzazioni internazionali fanno cordialmente e democraticamente sapere che c’è la possibilità di tornare a casa, e che contribuiranno volentieri, anche economicamente. Come spesso accade nelle “democrazie liberali”, anche la più violenta costrizione può essere venduta come libera scelta. E anche le guerre possono essere vendute come pace.