La vostra inchiesta mette in luce un dato scioccante legato alla spesa sostenuta, tra il 2015 e il 2020, per arginare il flusso di persone provenienti dall’Africa: ben 1 miliardo e 337 milioni di euro. Soldi provenienti da fondi per la maggior parte italiani, in parte europei, che sono stati spesi per cercare di frenare il fenomeno migratorio. Tali investimenti non sono stati realizzati esclusivamente, come ben noto, in Libia, ma hanno riguardato anche numerosi Stati dell’Africa.

Ci puoi spiegare qual è il fine di tali interventi, quali sono i Paesi maggiormente coinvolti e le voci di spesa principali?

Dopo un lavoro durato alcuni mesi, spulciando tra centinaia di documenti e migliaia di pagine di bandi di gara, progetti, delibere, decreti di vari Ministeri italiani e documenti soprattutto dell’Unione Europea, ma anche della rete diplomatica italiana, quindi ambasciate e consolati, abbiamo ricostruito questa spesa di un totale di un miliardo e 337 milioni di euro dal 2015 al 2020.

Cosa c’è dentro a questa spesa? Una serie di progetti molto diversi tra di loro e interventi: dal pattugliamento del Mediterraneo con mezzi aerei, navali e marittimi alla cooperazione con Paesi africani. Sono 25 Paesi africani.

Di solito quella piccola parte di narrazione mediatica dedicata a raccontare il fenomeno migratorio, oltre che sugli sbarchi, si concentra sulla Libia, anche giustamente per motivi sia storici sia perché la Libia è il punto di partenza per la maggior parte delle persone che negli ultimi 5-10 anni hanno tentato di attraversare il Mediterraneo per cercare di raggiungere le coste italiane via mare. Questo avviene oggi in condizioni drammatiche, con violenze e abusi nei confronti delle persone che attraversano e si trovano bloccate in questo Paese. Però ce ne sono molti altri. L’Italia ha una collaborazione rafforzata, soprattutto dal 2015, con questi Paesi.

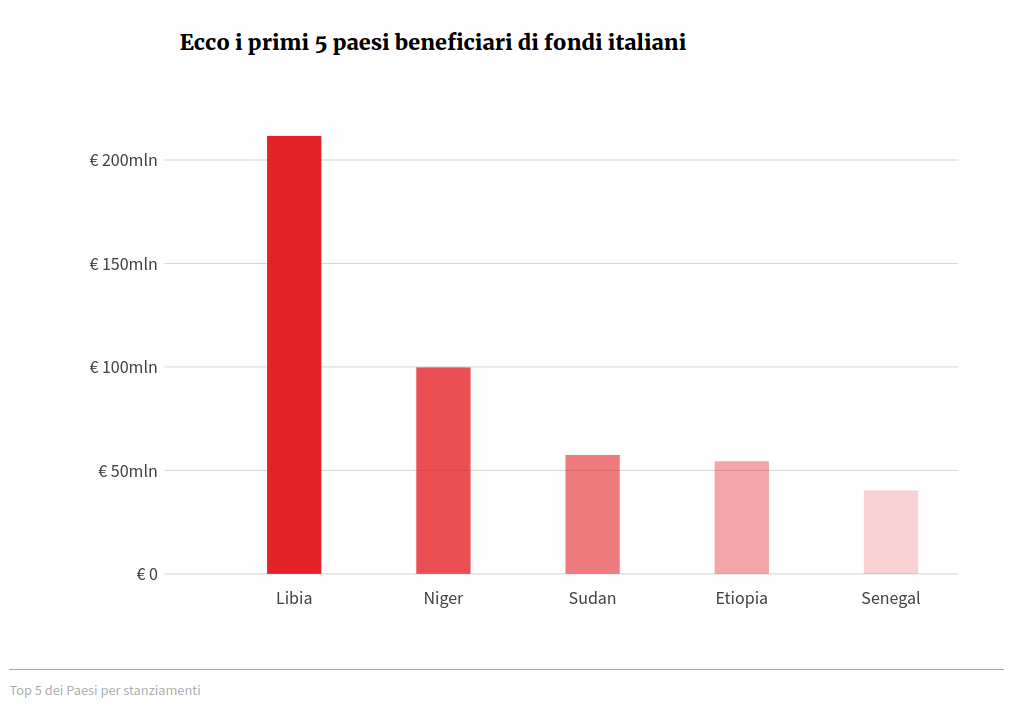

Dopo la Libia, il secondo Paese in ordine di quantità di denaro arrivato e stanziato è il Niger, che, da Paese completamente trascurato dalle politiche italiane, dalla cooperazione e dalle relazioni diplomatiche italiane, è diventato partner privilegiato in un tempo rapidissimo, proprio nel giro di 5 anni.

L’Italia ha aperto un’ambasciata nel 2017 e, ancora prima di aprirla, ha invitato un maxi-finanziamento da 50 milioni di euro, che sono entrati nelle casse dello Stato in Niger per suggellare un nuovo partenariato, al cui centro c’erano soprattutto le migrazioni. Il finanziamento è servito per chiedere al Niger di cooperare per ridurre le migrazioni non di cittadini nigerini, ma cittadini di altri Paesi che passavano attraverso il Niger per entrare in Libia, attraversando questa prima parte più difficile e rischiosa del viaggio, quella del deserto del Sahara. Questo è un ambito importante della cooperazione italiana, tanto che, dal 2018, l’Italia lancerà anche una missione militare in Niger.

Libia, Niger, e poi altri Paesi in cui l’Italia ha una cooperazione preesistente su cui si innesta un interesse migratorio dal 2015, aumentando i fondi destinati alla gestione delle migrazioni: Etiopia, Sudan, Senegal. Paesi considerati sia di origine che di transito per i migranti.

L’Etiopia ospita delle comunità molto importanti di rifugiati eritrei e nel 2015 quella eritrea era la prima nazionalità tra quelle che arrivavano via mare in Italia ed è rimasta una delle principali anche negli anni successivi.

Il Sudan è un Paese importante di transito per queste stesse persone: rifugiati eritrei, ma anche rifugiati cittadini somali e gli stessi etiopi o sud sudanesi in parte diretti verso la Libia. Perciò, anche se con condizioni diverse, è uno stato di transito in modo simile al Niger, ma anche uno stato di partenza perché una dittatura che si è sgretolata due anni fa con grandi proteste di piazza in Sudan ha prodotto una guerra civile sanguinosa nella regione del Darfur, poi grandissimi flussi di persone, di cui una piccola parte anche arrivata in Italia e in Europa attraverso l’Italia.

Anche il Senegal è importante per la cooperazione italiana. In particolare, ci sono dei legami dovuti al fatto che l’Italia ospita la seconda diaspora senegalese, in termini di dimensioni, in Europa. Questa comunità senegalese, nata dai primi anni Ottanta, è aumentata dal 2015 con questa crescita degli arrivi via mare, anche se per molti l’Italia è stata un transito per entrare in altri Paesi europei.

C’è anche la Tunisia che ha una fetta importante di finanziamenti italiani.

Questi 5 Paesi – Libia, Niger, Etiopia, Sudan, Senegal – in qualche modo rappresentano una parte importante di questo finanziamento per gestire e contenere le migrazioni attraverso il Mediterraneo, ma a questi si affiancano altri 20 Paesi in Africa che ricevono fondi minori, ma che comunque hanno visto crescere degli interventi che mirano anche al controllo delle migrazioni.

Infine, c’è un altro grande capitolo di questa spesa, che non riguarda un Paese africano, ma riguarda questa frontiera liquida che è il Mediterraneo. Il capitolo è quello del controllo della frontiera mediterranea che assorbe una parte molto significativa di questi 1 miliardo e 300 milioni di euro. Si tratta di una militarizzazione con mezzi molto differenziati.

Gli interventi di esternalizzazione delle frontiere vengono presentati sempre come innovativi e necessari ai fini di una “emergenza migrazione”, da ultimo si consideri il nuovo patto sull’immigrazione presentato dalla Commissione Europea come un approccio innovativo e olistico alla materia. In realtà, dal vostro contributo si comprende come l’origine degli interventi italiani, ed europei, in vari Paesi africani, incrementati a partire dal 2015, sia da ricondurre, come modus operandi, al modello spagnolo, che risale al 2002. Quindi, diventa paradossale parlare sia di approcci innovativi/originali, sia di quadri emergenziali.

Ecco, cosa ci puoi dire di questo modello spagnolo e come lo vediamo emulato dall’Italia circa dieci anni dopo?

Questo approccio della esternalizzazione – ossia la richiesta a soggetti esterni di gestire per conto italiano ed europeo il fenomeno migratorio, ove con “gestire” di solito si intende aiutare a ridurre e contenere i movimenti migratori potenzialmente diretti verso le coste del Mediterraneo e poi, forse, verso l’Italia e l’Europa – ha una storia poco nota, che però non è recentissima.

Nel lavoro che ho fatto per ActionAid, l’ho rappresentata come una storia che nasce in Spagna con gli arrivi più importanti di persone via mare alle Canarie e, ancora prima, nelle enclave spagnole in territorio africano di Ceuta e Melilla, a partire dai primi anni duemila.

Lì nasce un modello di intervento fatto di cooperazione con Paesi terzi, finanziando le forze di sicurezza locali di questi Paesi e, talvolta, creandole quasi ad hoc con fondi europei, come il caso della guardia costiera della Mauritania, Paese da cui si partiva, e occasionalmente si continua a partire, per le isole Canarie, che sono di fronte alla costa tra Marocco e Mauritania.

La Spagna con fondi europei ha contribuito a creare la guardia costiera – che non esisteva – per controllare meglio le frontiere marittime, cioè per controllare e respingere le imbarcazioni di persone in partenza verso le Isole Canarie, territorio spagnolo che geograficamente fa parte del territorio africano. Questo uno dei vari strumenti messi in atto: cooperazione con Paesi terzi di partenza e di transito tramite sostegno alle forze di sicurezza locali, tramite cooperazione allo sviluppo (lo slogan “aiutiamoli a casa loro”) quindi tramite la creazione di condizioni lavorative che evitino che le persone partano. Poi c’è un altro aspetto che è proprio quello del controllo delle frontiere: mettere in atto dei meccanismi di crescita del controllo delle frontiere marittime, ma non solo.

Ad esempio, nelle enclave di Ceuta e Melilla, che sono delle cittadine all’interno del territorio marocchino, è aumentata in modo incredibile negli ultimi 20 anni la fortificazione della frontiera, tramite strumenti fisici e tecnologici di sorveglianza. Sono stati usati strumenti iper-sofisticati di sorveglianza, costituiti da una serie di muri fisici e tecnologici.

E poi c’è un altro aspetto importante: la cooperazione per le riammissioni. La Spagna ha stretto anche accordi di rimpatrio con molti Paesi.

Questo modello, che nasce in Spagna per cooperare e ridurre le migrazioni in arrivo via mare alle Canarie e poi anche sul territorio continentale spagnolo a partire dal 2002 con fondi europei, viene poi presentato dalla Spagna e anche dalla Commissione Europea come un successo.

La Commissione Europea ha tutti gli interessi a presentarsi come un attore di successo della questione migratoria a livello esterno, proprio perché, invece, a livello interno europeo questo rimane un punto debole. Tuttora, un problema continuamente fonte di dibattiti, è come ripartire, gestire, ricollocare i rifugiati, i richiedenti asilo in arrivo in Europa; non si è mai trovato un accordo nonostante ci sia il Trattato di Dublino e altri accordi che però hanno trovato spesso tensioni tra gli Stati. Di fronte a questa difficoltà, la cooperazione con i Paesi terzi, con i Paesi africani, è stata vista come un terreno di incontro: tutti sono d’accordo che bisogna cooperare per ridurre le migrazioni, anche per evitare che poi ci si trovi a litigare dentro l’Europa.

Il modello spagnolo, che è un modello sia di intervento verso i Paesi Terzi, sia di collaborazione tra Paesi europei tramite l’Unione Europea e fondi europei, è stato replicato per il caso italiano. L’Italia si è anche ispirata a questo nella gestione delle migrazioni, a partire dalla cooperazione con la Libia, ma anche con la Tunisia e con l’Egitto.

In realtà, questo tipo di approccio nasce con l’abbattimento dei controlli delle frontiere interne dell’Unione Europea dal trattato di Schengen in poi, che è stato firmato in origine nel 1985, e implementato con diversi gradi e passaggi dagli anni Novanta, divenendo di fatto operativo dalla fine di quegli anni.

Alla riduzione dei controlli all’interno dello spazio Schengen, ha fatto da contraltare la necessità di controllare i confini esterni.

Qui sono entrati in gioco una serie di interessi – che emergono in parte da questo lavoro, ma meriterebbero molto più spazio – che sono quelli dell’industria, della sicurezza, del controllo dei confini che ha intravisto in questo tema delle migrazioni e del controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea una grandissima opportunità di business che ha condizionato e continua a condizionare in modo enorme le politiche europee, che, anche per questo motivo, rimangono in un’ottica di crisi continua, nonostante ormai sembri ridicolo parlare di crisi. Questo rimane in qualche modo un approccio che viene tirato fuori dal cappello nel momento in cui aumentano, per qualche motivo, i flussi.

La situazione spagnola sembrava risolta politicamente dopo il 2006, anno segnato da oltre 30mila arrivi alle Canarie, i numeri si erano abbattuti, diventando quasi insignificanti negli ultimi anni. Invece dal 2018 son tornati a crescere e addirittura l’anno scorso, nel 2020, hanno superato quelli della “crisi delle piroghe” del 2006. Questa è una dimostrazione evidente – pur tenendo conto delle tante diverse situazioni di contesto – che queste politiche costosissime non funzionano 1

Quindi, alla base di questa politica di esternalizzazione delle frontiere, alla quale si affianca il tema dell’agire sulle cause profonde delle migrazioni, si è generato, fin da subito, un vero e proprio ‘dogma del contenimento’.

Quali sono, secondo te, gli interventi maggiormente rappresentativi in tal senso, che avete potuto ricostruire dall’inchiesta?

Ci sono diversi interventi e progetti che rappresentano il dogma del contenimento. Posso fare degli esempi relativi alle diverse categorie di spesa che ho identificato. Quanto alle categorie, nel lavoro di ricerca e nella raccolta dati, ne abbiamo identificate 8.

Queste categorie differenti danno un’idea degli ambiti in cui sono stati spesi i fondi: la prima è quella del controllo delle frontiere, che assorbe quasi il 50% dei fondi spesi dall’Italia in questi anni, in parte significativa derivanti da finanziamenti europei.

Tra le iniziative più conosciute, all’interno di questa spesa rientra la missione militare europea EUNAVFOR MED Operation Sophia che tra il 2016 e il 2020 ha in qualche modo contribuito al pattugliamento di quel tratto di Mediterraneo centrale, di fronte alle coste libiche. Con questa missione venivano soccorse sulle coste italiane decine di migliaia di persone. Tuttavia, questa dimensione umanitaria era funzionale a una dimensione di controllo, tanto che la versione attuale, Irini, nata nel marzo 2020 per sostituire la missione Sophia, in realtà si avvale in gran parte di mezzi aerei.

Uno shift importante: si è passati da una idea di sorveglianza che aveva uno scopo di deterrenza nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono il viaggio attraverso il Mediterraneo, a un’idea di respingimento.

La parte svolta in acqua è appaltata a soggetti libici, che nel frattempo sono stati messi in grado di realizzarla tramite mezzi donati dall’Italia, in parte con fondi europei, tramite strutture e una serie di sistemi di coordinamento; quello che continuano a fare soggetti italiani ed europei è la parte di sorveglianza aerea, quella non è ancora stata appaltata ai libici. La sorveglianza aerea serve per segnalare la presenza di imbarcazioni in partenza o in uscita dalle acque territoriali libiche e, quindi, ad allertare le autorità libiche perché le portino a riva, realizzando quello che viene presentato come un soccorso, in modo molto ambiguo.

EUNAVFOR MED rappresenta bene una parte della spesa italiana ed europea. l’Italia è stato il primo Paese europeo in termini di contributo a questa missione e ne ha avuto la guida per tutto l’arco del tempo. Questa operazione, più che come operazione di controllo dei confini, è stata presentata come operazione di lotta alla tratta, di contrasto al traffico di migranti. Termini spesso mescolati.

In realtà, nella pratica, questa missione ha contribuito ad arrestare alcune centinaia di scafisti, ma di fatto, le reti criminali vere e proprie che poi contribuiscono alla violenza sulle persone in viaggio in Libia sono rimaste quasi intonse. Questo perché non si è investito, per esempio, su una cooperazione di tipo giudiziario o sul sostegno alle autorità giudiziarie in Libia per una lotta contro l’impunità delle milizie, che poi sono alla base del conflitto in Libia e anche, in parte, degli abusi e dei maltrattamenti delle persone in viaggio che attraversano la Libia. Uno dei sistemi che poteva essere efficace era quello di cercare di sostenere chi in Libia voleva rafforzare lo stato di diritto. Questo non è stato fatto, si è privilegiato un approccio di breve periodo che doveva portare in brevissimo a dei risultati.

EUNAVFOR MED, criticata in vario modo anche da Paesi europei che hanno in qualche modo dato un contributo negli anni, rappresenta abbastanza bene il tema del controllo dei confini, che però si estende anche a molti altri Paesi.

In Niger, ad esempio, l’Italia ha finanziato la costruzione di un posto di polizia in mezzo al deserto del Sahara, tra il Niger e l’Algeria, in una zona dove periodicamente centinaia di persone vengono rimpatriate forzatamente dall’Algeria e abbandonate nel deserto. Proprio in questi giorni c’è stato l’ultimo di questi respingimenti in massa, di circa 900 persone. Il compito di questo posto di frontiera sarà, in futuro, anche quello di prendere le impronte delle persone che transitano.

Questo perché, nell’ottica europea, è interessante raccogliere informazioni e dati personali su chi attraversa le frontiere, anche all’interno dell’Africa.

Un altro aspetto interessante e simbolico è l’utilizzo dei progetti di cooperazione allo sviluppo come strumento di contrasto alle migrazioni. Con questi progetti, tramite i quali si crea impiego in loco – rafforzando enti, agenzie locali governative o governi regionali e creando dei corsi di formazione e dei workshop, nonché possibilità di impiego e di acquisizione delle competenze – si interviene, in realtà, sulla questione migratoria.

Questo è un po’ il principio dell’approccio alle cause profonde: usiamo la cooperazione allo sviluppo per incidere sulle cause profonde delle migrazioni, però è paradossale perché le cause profonde sono, appunto, profonde. Non è sufficiente un intervento che dura pochi anni. Queste cause, profonde e complesse, sono ambientali, legate alla governance, alla corruzione nei Paesi nella gestione delle risorse, sono legate anche all’intervento di interessi di multinazionali che si accaparrano terre, all’estrattivismo, a una serie di elementi molto complessi, da cui poi deriva una mancanza di opportunità lavorative, di prospettive per i giovani.

C’è una falsificazione del termine.

La causa profonda non è la mancanza di lavoro, ma è un’altra.

La mancanza di lavoro è un sintomo di cause profonde che spesso non si ha l’interesse di intaccare, per vari motivi, perché in realtà ci sono in gioco interessi europei, di multinazionali europee, di grandi società industriali, di apparati, di cooperazione, diplomazia.

Un progetto che rappresenta bene questa tendenza è quello in Etiopia: con questo si mira a creare impiego in alcune regioni dell’Etiopia considerate a vocazione migratoria e con cui, però, si vuole intervenire sulle migrazioni. Ciò avviene specialmente in regioni in cui c’è una presenza importante di rifugiati eritrei che, come abbiamo visto, hanno rappresentato una parte delle persone arrivate via mare in Italia negli ultimi 5 anni.

Nel documento descrittivo di questo progetto, finanziato dall’Unione Europea, si pone al primo posto come indicatore per valutare se questo progetto abbia funzionato o meno – e sembra fondamentale, visto che si tratta di quasi 20 milioni di fondi pubblici – quante persone sono partite in meno. Dunque, sebbene il compito principale sia quello di portare sviluppo o lottare contro la povertà, il compito diventa infine quello di ridurre le migrazioni. Tra l’altro è un paradosso, perché non se ne può verificare l’efficacia, a meno che non si chieda a tutte le persone arrivate via mare in Italia se hanno partecipato a questo progetto, finanziato dalla cooperazione allo sviluppo italiana in Etiopia, e se poi hanno deciso comunque di partire.

Questa idea delle cause profonde che è stata pubblicizzata come “aiutiamoli a casa loro” rappresenta un grande inganno per vari motivi: la relazione tra lo sviluppo e le migrazioni è molto complessa; lo sviluppo può, in alcune situazioni, far accrescere le migrazioni perché, ad esempio, si riducono le spese di viaggio. Spesso lo sviluppo riguarda le infrastrutture di trasporto. Se questo comporta la riduzione dei prezzi, aumentano le possibilità, come per esempio è successo in Africa occidentale negli ultimi 20 anni.

Una volta, per attraversare il Sahara bisognava andare sui camion di trasporto merci, che ci mettevano minimo 10 giorni e potevano rompersi, poteva essere anche più pericoloso e si doveva negoziare il prezzo. Ad un certo punto sono arrivati i pickup Toyota che non costano troppo e che sono accessibili per chi si vuole mettere sul mercato come autista lungo queste rotte; questi mezzi sono entrati sul mercato e hanno reso più rapido e facile spostarsi. Allo stesso tempo i collegamenti via autobus nell’Africa occidentale sono aumentati molto, quindi i prezzi sono scesi. Questo è uno dei tantissimi elementi che contribuisce a spiegare le migrazioni.

Lo sviluppo può anche comportare impiego e quindi un reddito che prima non si aveva, un reddito che può incentivare la persona a migrare come investimento per sé e per la propria famiglia.

Questi sono un po’ di esempi per spiegare come la correlazione tra “più sviluppo e meno migrazioni” è complessa e non è immediata.

Chiaramente c’è un problema. Già da diversi anni i decisori politici hanno messo in discussione i finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo a causa di una tendenza a chiudersi – non solo da parte di soggetti sovranisti – dalla quale deriva la tendenza ad attaccare ed erodere le risorse per la cooperazione con i Paesi terzi.

Pertanto, non si può dire ai decisori politici che lo sviluppo in realtà potrebbe far aumentare le migrazioni, perché si rischia di provocare l’effetto paradossale di ridurre questo tipo di cooperazione, che in realtà può avere effetti positivi, al di là della questione delle migrazioni, che è molto più complessa.

La conseguenza è che per molti è diventato conveniente rappresentare il tema in questo modo: le stesse ONG sono consapevoli che vi sono maggiori probabilità di ricevere un finanziamento quando un progetto viene presentato come un intervento finalizzato anche a ridurre le migrazioni.

L’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo da un anno circa ha proposto delle linee guida nuove per ribaltare questo concetto di rapporto tra sviluppo e migrazioni nei progetti di cooperazione. Tuttavia, queste linee guida sono rimaste in stand-by, perché politicamente sembra che non si possa parlare di migrazioni in un altro modo. Quindi, l’unico modo per giustificare la cooperazione allo sviluppo – oltre alla dimensione umanitaria “aiutiamo il povero profugo nel campo profughi” – è quello di dire “ci serve per frenare i flussi”. Una grande illusione. Ciò non significa che non si debba fare cooperazione allo sviluppo, ma che forse si debba rivedere.

Leggendo l’inchiesta, colpiscono le numerose contraddizioni legate all’utilizzo della cooperazione internazionale e alla sua strumentalizzazione. Quali sono le altre contraddizioni e i limiti più evidenti di queste politiche?

Se guardiamo agli impatti e alle conseguenze di questa cooperazione e di questo “dogma del contenimento” che è al centro della cooperazione, vediamo in realtà tantissimi rivoli in cui questi fondi si ramificano e impatti che è molto complicato riassumere in breve, però ci sono alcune tendenze che sono interessanti.

Da una parte c’è il fatto che, in qualche modo, il tema delle migrazioni sia entrato all’interno delle relazioni diplomatiche, quindi politiche, economiche e commerciali. È diventato uno dei vari elementi sulla bilancia, più o meno pesante a seconda dei momenti e delle situazioni, utilizzato sia dall’Italia che dai partner africani per negoziare: lo spettro di una crescita delle migrazioni può essere utilizzato per chiedere e per ottenere di più.

Caso lampante quello che ha riguardato la Spagna l’anno scorso. La Spagna – che ha rapporti privilegiati con il Marocco, Stato da cui arrivano la maggior parte delle persone – è stata al centro di un gioco da parte del Marocco, che ha usato le migrazioni per ottenere delle concessioni europee sul Sahara Occidentale, territorio occupato dal Marocco e tuttora conteso.

Il Marocco ha quindi utilizzato il tema delle migrazioni per una questione di politica interna.

Vi sono stati vari elementi che hanno comportato un aumento delle migrazioni via mare, verso le Canarie: una crisi economica dovuta alla pandemia fortissima in Marocco, in cui il turismo è morto nel giro di un anno e moltissime persone si sono trovate impossibilitate ad avere una fonte di reddito. Sono state utilizzate le migrazioni come una pedina in un gioco diplomatico. Questo è valido anche per l’Italia in diversi contesti.

C’è un macro-tema: chiedere a un Paese terzo di cooperare per il controllo delle migrazioni sul suo territorio, comporta altresì il riconoscimento della legittimazione del governo e dell’autorità di questo Paese. Questo fa sì che governi e regimi che hanno bisogno di legittimazione e appoggi internazionali si rendano maggiormente disponibili alla cooperazione in materia migratoria.

Due esempi: il Niger e l’Egitto.

Il Niger è l’ultimo Paese al mondo nell’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, quindi “il Paese più povero del mondo”. Il budget dello Stato dipende in maniera molto forte dagli aiuti esterni, e la corruzione nel Paese è a livelli altissimi. Il Niger, con queste condizioni, intravede nel tema migratorio una possibilità di attirare e aumentare i finanziamenti europei e anche italiani. Non a caso l’Italia ha versato nelle casse dello stato del Niger, dal 2017 al 2019, 50 milioni di euro, oltre ad aver realizzato una serie di progetti e interventi, tramite agenzie ONU e alcune ONG.

Ad occuparsi dei negoziati con gli Stati europei e l’Italia per attirare fondi sulle migrazioni era il Ministro dell’interno, Mohamed Bazoum. Egli, a seguito delle elezioni che si sono concluse formalmente a febbraio, è stato eletto come presidente del Niger. L’attenzione europea sulle migrazioni, e il fatto che quest’uomo abbia cooperato sul tema, ha contribuito al suo riconoscimento a livello internazionale, determinando il fatto che egli avesse appoggio internazionale nella delicata fase di transizione legata alle recenti elezioni.

In parallelo a questo, quello che possiamo evidenziare è che in Niger è aumentata la repressione verso la società civile, la repressione del dissenso e della libertà di stampa, anche ad opera dello stesso ex Ministro degli interni. Si può dunque osservare che, se un tempo i partner europei erano più aperti al supporto finanziario per la società civile nigerina e per le organizzazioni per la tutela dei diritti umani, oggi la cooperazione è incentrata sul controllo dei confini e delle frontiere, sulla militarizzazione del territorio in senso anti-migrazioni e anti-terrorismo.

Un elemento importante è proprio quanto questi finanziamenti contribuiscono, insieme ad altri elementi, a rendere più repressivi dei regimi e ad indebolire la società civile.

Questo caso è proprio rappresentato in modo plastico dall’Egitto che, a differenza del Niger, che viene definito con un regime semi-autoritario, è un regime estremamente autoritario in cui qualsiasi rappresentazione di dissenso è stata repressa sistematicamente e violentemente dal 2014 ad oggi.

Non viene mai messo in evidenza a sufficienza, però in parallelo rispetto ai dialoghi tra l’Italia e l’Egitto legati al caso di Giulio Regeni, volti ad ottenere una collaborazione egiziana per scoprire i mandanti e gli esecutori di questo omicidio, c’è stato in realtà un intervento italiano forte nell’ambito dell’immigrazione. Ciò è stato dovuto anche al fatto che il regime di Al-Sisi, nel 2014-15 maggiormente debole rispetto ad oggi, e bisognoso di appoggi internazionali, è stato molto disponibile a cooperare con l’Italia e con l’Unione Europea per contenere le migrazioni.

Così la rotta marittima tra l’Egitto e l’Italia, che esisteva fino al 2016, è stata interrotta nella tarda estate di quell’anno, e nessuno ne ha parlato quasi mai, anche se dietro si celano una serie di accordi, principalmente relativi all’utilizzo di fondi europei, in cui l’Italia ha avuto un ruolo importante. Sussiste un legame tra la nostra polizia e quella egiziana, risalenti ad un accordo di circa 15 anni fa, utilizzato come testa di ponte anche per l’utilizzo di finanziamenti europei.

Dunque, il tema migratorio è stato allora – ed è ad oggi – utilizzato dal regime di Al-Sisi in Egitto per ottenere legittimità e per mettere a tacere alcune possibili critiche. Il simbolo di tale sistema di cooperazione è il progetto di formazione per le polizie di frontiera di 25 Paesi africani, più l’Egitto, che si è concretizzato nella creazione di un’accademia di polizia al Cairo. Dopo il caso Regeni si era messa in dubbio la cooperazione e il progetto, paventando la possibilità che tale accademia venisse spostata a Tunisi. Tuttavia, ciò non è accaduto, e anzi si sta finanziando una seconda fase di questo progetto, con fondi europei, gestiti dall’Italia. Alcune attività di formazione, per altro, si sono svolte in Italia.

Questo è uno dei diversi interventi che dimostra l’esistenza di un investimento politico importante in Egitto che – nonostante non sia comparabile a quello svolto dall’Italia in Libia, in Niger, in Etiopia, o per la sorveglianza del mediterraneo – utilizza le migrazioni all’interno dei rapporti geopolitici. Un giurista e attivista egiziano, oggi rifugiato in Germania, che ho intervistato per questo lavoro, mi ha detto espressamente che, paradossalmente, tali dinamiche improntate al silenzio europeo ed italiano sugli abusi e sull’autoritarismo crescente in Egitto, hanno contribuito a instillare nei giovani egiziani l’unico desiderio di lasciare l’Egitto, in precedenza inesistente.

Difatti, pochi anni prima, con lo scoppio delle rivolte del 2010-11, mentre, per esempio, dalla Tunisia erano partite migliaia di persone verso l’Italia, ciò non era accaduto in Egitto; anzi molti egiziani della diaspora erano tornati per partecipare alla rivoluzione. Tuttavia, tali dinamiche non vengono prese in considerazione dall’Italia e dalla cooperazione europea, che non vedono le differenze esistenti tra i diversi Paesi africani: c’è un continente che vuole muoversi e deve essere fermato.

- Leggi: Perché la rotta Atlantica nel corso del 2020 si è “riaperta”?

Intervista a Sara Prestianni di EuroMed Rights, Meltingpot – dicembre 2020